今回は、ルフィがスパイダーマンンに勝てない理由の

2つ目を説明したい。

マーベル映画の勢い

マーベル社のコミックを原作としたハリウッド映画の勢いが止まらない。

『アイアンマン』、『キャプテン・アメリカ』、

『マイティ・ソー』、『インクレディブル・ハルク』・・・

次々と実写映画化され、ヒットを飛ばしている。

そして、彼らコミック・ヒーローが集結し、

莫大な製作費を注ぎ込んで作られた

超巨大作『アベンジャーズ』シリーズ。

このシリーズも大ヒットとなった。

マーベル映画は、単発で終わりがちだったアメコミ実写映画を

別次元に引き上げつつある。

一連のマーベル映画のプロデューサーを務めたケヴィン・ファイギ氏は、

プロデュース作品の全米累計興行収入が、

スティーヴン・スピルバーグ氏を抜いて歴代1位となってしまった。

あのスピルバーグを超えてしまうなんて、とんでもないことだ。

来年はシリーズの総まとめとなる

『アベンジャーズ/エンドゲーム』の公開が予定されているし、

『アベンジャーズ』以外のマーベル映画の企画も着々と進んでいる。

マーベル・キャラクターの勢いは止まりそうにない。

一方で、マンガ大国・日本の現状はどうか?

人気ヒーローの数、魅力では全く負けていない。

集英社の「週間少年ジャンプ」出身のキャラだけでも、

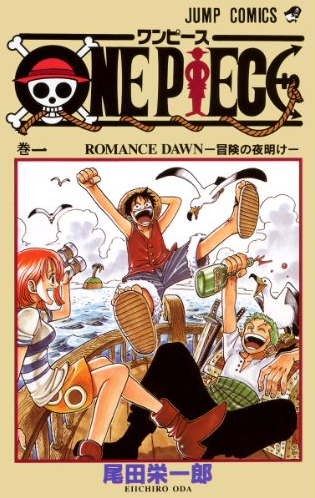

『ONE PIECE』のルフィ、

『聖闘士星矢』の星矢、

『ジョジョの奇妙な冒険』のジョジョ、

『NARUTO -ナルト-』のナルト・・・

挙げだしたらキリがないほど沢山の素晴らしいヒーロー達が活躍し、

輝かしい歴史を刻んできた。

実写映画化の例も多く、最近では

『銀魂』(主演:小栗旬)、『BLEACH』(主演:福士蒼汰)などの作品が

制作・公開されている。

では、日本のコミックヒーローも、

マーベル映画のように次々とヒットを重ねることができるだろうか?

『アベンジャーズ』のように映画の歴史を変えてしまうようなシリーズを

作ることができるだろうか?

このままでは、できない。

日本映画とハリウッド映画のCG技術の差や、

資金力の差を言っているのではない。

魅力あふれるコンテンツなら、海を越え、

ハリウッド映画として制作されることだってある。

2009年公開の『DRAGONBALL EVOLUTION』や、

今後ハリウッドで制作される『進撃の巨人』のように。

今回は、

制作体制の差ではなく、ヒーローそのものの差について分析したい。

日本のコミックヒーローは、ある❝限界❞を背負っているのだ。

見れば分かる。

アメリカと日本のヒーローの差。

その答えは簡単だ。

見れば分かる。

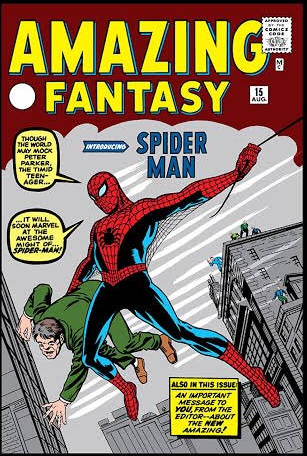

これが、マーベル社のヒーローたち。

そしてこれが、「週間少年ジャンプ」のヒーローたち。

どこが違うのか?

そうだ。

アメリカのヒーローの大半がマスクで素顔を隠しているのに対して、

日本のヒーローは、ほとんどが素顔なのだ。

マスクと素顔。

この極めて単純な違いが、長期的には大きな差となって表れてくる。

素顔のヒーローにマスクをかぶせることで

さまざまな効果が生まれるのだが、

大きなメリットとしては、3つある。

メリット1:描きやすい

マスクヒーローの方が、描きやすい。

上手く描ける。

論より証拠だ。

筆者の描いたスパイダーマンを見てほしい。

次は、ルフィだ。

どっちが本物に似ているだろうか?

どっちがヘタに見えるだろうか?

(念のため申し上げると、どちらの絵も真剣に描いている)

我々の脳は、人間の顔の表情に敏感だ。

微妙な違いでもすぐに気づいてしまう。

かなりの訓練をつまないと、

尾田栄一郎氏が長年描いてきたルフィそっくりに見える顔を

描くことはできない。

一方でスパイダーマンの顔は、人間の顔とは全然違う。

目の形、顔の模様を再現するだけで、

誰にでも「スパイダーマンだ」と分かる程度には似せて描くことができてしまう。

子供にだって簡単に描ける。

この違いは、ファンを増やすうえで、長期的には大きな差となる。

自分が描いたキャラクターを「上手に描けたね!」と褒められた体験が、

その子のキャラクターへの愛を育むことになるだろう。

絵に自信のないアマチュアが

人気コミックのパロディなど二次創作作品を発表するときも、

マスクキャラの方が扱いやすい。

そんなクリエイターの卵たちが、いずれはプロとなり、

子供のころから親しんだキャラクターを思う存分に描くようになる。

「誰でも描きやすい」という特徴は、

前回の記事で説明したアメコミの「分業体制」という特徴とも、

ぴったりとマッチする。

経験の浅いクリエイターでも、ある程度のレベルのスパイダーマンは描けるのだ。

これにより、多くのクリエイターが組織的に作品を生み出せるようになり、

キャラクターの強さが安定し、いつまでも「元気」でいられるということは、

前回書いたとおりだ。

メリット2:実写化しやすい

マスクヒーローは、素顔のヒーローに比べて

実写の映画にしやすい。

実写化はマンガキャラクターにとって非常に大切だ。

今までとは違う媒体で表現されることで、

新たなファンを獲得できる。

それに、キャラクターのイメージをリフレッシュして

作品の寿命を延ばすことだってできる。

しかし、実写化は簡単ではない。

マンガのキャラを実写化するときに大きな障害となるのが、

「マンガだと格好よかったのに、

実写にすると何だかヘンテコリンになってしまう」

という問題だ。

筆者はこれを「テコリンの壁」と呼んでいる。

この壁を越えるのは、なかなか難しい。

スーパーマンは、マンガの中だと華やかなコスチュームに身を包んだ

宇宙からやってきたスーパーヒーローだが、

実写化したとたんに、現実感が出てしまう。

青い全身タイツ着て赤いパンツをはいた

「変なおじさん」になってしまうのだ。

だって、顔が人間のおじさんなんだから。

『ルパン三世』の実写映画では、

でも、どうしても彼女が峰不二子には見えなかった。

「なんで黒木メイサが「ルパン♡」なんて言っちゃってるの?」

という気持ちになってしまう。

想像上のキャラクターを生身の人間が演じるのは難しい。

我々がすでに持っている役者のイメージと、

キャラクターのイメージが頭の中でケンカしてしまうのだ。

そのせいで、ヘンテコリンな感覚が生まれてしまう。

テコリンの壁は高い。

しかし、マスクがあれば、この壁がかなり低くなる。

マーベル映画快進撃の出発点となった映画『アイアンマン』(2008年)で、

主役のアイアンマンを演じたのは、

個性派俳優ロバート・ダウニー・ジュニア氏だ。

ロバート氏は私生活で薬物問題を起こしたこともあり、

イメージの悪い存在だった。

『アイアンマン』の主演が発表されたとき、

「え!?あのロバートがスーパーヒーローに!?

無茶でしょ!?」

と多くの人が感じていた。

しかし、アイアンマンとロバートは、そんな不安を吹き飛ばした。

ロバートがスクリーン上でアイアンマンのマスクを装着したとき、

紛れもなく、「本物のアイマンマン」がそこにいたのだ。

ロバート氏の素晴らしい演技が、映像に説得力を与えたのは間違いない。

しかし、マスクの効果も極めて大きい。

ロバート氏の顔をマスクで隠す。

そうなると、見た目がアイアンマンなのだから、

有無を言わさずアイアンマンなのだ。

これ以上に説得力のあるものはない。

ロバートが・・

マスクを装着すると・・

アイアンマンの出来上がり。

「あ、この人がアイアンマンなんだ!」と、誰の頭にもスッと入ってくる。

人間の顔を隠し現実感をなくしつつ、役者のイメージも消すことで、

違和感が、かなり減るのだ。

メリット3:役者個人とヒモづけずに済む

3つ目のメリットも重要だ。

マスクを付けることで役者個人の影響を受けずに済むようになるのだ。

先に述べたように、素顔のキャラクターを実写にする場合、

立ちはだかるテコリンの壁は高い。

この壁を、役者の本格的な役作りと見事な演出で乗り越えることに成功し、

映画が大ヒットしたとしよう。

こうなると、新たな問題が生まれる。

「その役者こそが、そのキャラクター」になってしまうのだ。

『銀魂』の実写映画では、主演の小栗旬氏が主人公・坂田銀時になりきった。

彼の完璧な役作りにより、原作ファンからも評価の高い映画となった。

しかし、こうなってしまうと

映画の展開を考えるうえで小栗氏の意向に沿うかどうかが、

非常に重要な問題になってしまう。

小栗氏のような人気の高い有名人には、

「パブリシティ権」という特殊な権利が発生する。

簡単に言うと、「タレントパワーを勝手に使わせない権利」だ。

小栗氏が銀時の姿をした写真を使った

「銀魂グッズ」を売り出すためには、小栗氏の許可が必要になる。

それに、もし『銀魂』の続編映画を作りたくなった場合、

今さらキャストの変更はできない。

ファンの中で完全に結びついてしまっている。

小栗氏には絶対に出てもらわないと困る。

(実際『銀魂2』でキャスト変更はなかった。)

スタッフは、小栗氏の機嫌を損なうようなことは出来なくなる。

原作者や映画会社だけではなく、実質的に「小栗旬のものでもある」

ということになってしまうのだ。

前回の記事でも説明したとおり、

キャラクターの権利が集約できず、複数の人が持っている状態は、

ビジネス的には弱い。

また、個人とヒモづけられたキャラクターは弱い。

小栗旬氏という個人に何か問題が発生するだけで、

銀時のイメージまで悪くなってしまう。

キャラクターの生命が脅かされることになりかねない。

一方で、マスクを付けたキャラならどうだろう?

スパイダーマンは、ここ15年ほどで繰り返しシリーズ映画化されている。

主役を演じる役者は、

→ トム・ホランド

と、次々と変わっているが、問題ない。

誰が演じても、ちゃんと「スパイダーマン」になっている。

3人の顔の系統はかなり違うが、役者の顔がどんなであっても、

あのマスクを付けさえすれば、「本物のスパイダーマン」になれるからだ。

今後トム・ホランドに何か問題が起きたとしても、

続編は作られ続けるだろう。

また、スパイダーマンのビジュアルに役者の顔は入っていない。

グッズ展開をするときに役者の許可を得る必要もないのだ。

マスクを付けたキャラクターは、役者個人のものではない。

ということだ。

マンガキャラは人間と違い、

文句を言わない。問題を起こさない。いくらでも働かせられる。

と言われている。

マスクによって、このメリットを全て受けることができるのだ。

その他のメリット

他にもメリットはあるが、もう一つだけ挙げておきたい。

マスクのキャラクターは、人種の壁を越えやすい。

もともとは白人の設定だったキャラクターを、

インドで映画化するときはインド人の役者でリメイクすることだって出来る。

どの国の人であっても、マスクをかぶれば同じキャラクターになれる。

つまり、ローカライズしやすい。

ビジネスの海外展開を考える上では、

忘れてはいけないポイントになるだろう。

デメリットは?

ここまでは、メリットばかりを強調してきたが、

もちろんマスクは万能ではない。

デメリットもある。

マスクの1番の悪いところは、

顔の表情が見えなくなってしまうことだ。

ヒーローは、悪者に対して怒る。

ピンチにおちいり苦しむ。

逆転勝利をつかんで笑う。

その様子にファンは自分の気持ちを重ねて一喜一憂する。

これが、ヒーローの楽しみ方だ。

しかし肝心のヒーローの表情が見えないと、

泣いているのか笑っているのか分からない。

感情移入がしづらくなってしまう。

実写映画の場合だと、特にそのデメリットが大きくなる。

ふつうの映画なら、一番盛り上がるクライマックスのシーンで、

役者には最高の演技・表情を見せてほしいところだ。

しかしマスクヒーローは、

その一番大事なところでマスクをかぶっちゃっている。

せっかくスター俳優に高額のギャラを支払っていても、

これでは何のことか分からない。

映画の制作費を効率的に使えていないことになってしまう。

役者にとっても不満は溜まる。

主演を務めているのに、一番大事なところで自分の顔が映らないのだ。

これでは、実力のある役者がマスクヒーローを演じたがらなくなってしまう。

(バットマンの役者が短期間のうちに、

マイケル・キートン → バル・キルマー → ジョージ・クルーニー

と次々と交代したのも、この辺りに原因があるのではないか。

顔を隠された彼らが「ちぇっ、悪役の方が目立ってるじゃないか」

と考えたとしても無理はない。)

これがマスクの最大のデメリットだ。

マスクヒーロー達は、長年この問題に悩まされてきた。

マーベル映画の努力

しかし、最近のハリウッド映画(特にマーベル映画)は、

長年の試行錯誤を経て、徐々にこの問題を乗り越えつつあるようだ。

いくつかの例を挙げよう。

2000年代に制作された映画『スパイダーマン』の3部作を思い出してほしい。

クライマックスになると、

必ずスパイダーマンのマスクは燃えたり、破れたりしていた。

役者の表情を見せるため、

スパイダーマンのマスクは、燃えやすくないといけなかった。

一方で、アイアンマンのマスクは鉄でできているので、

簡単には燃えたり破れたりしない。

そこで、マスクの外側と内側の画面を切り替えるという手法を使っている。

マスクの外側ではこうだが・・

中身はこうだ。

ちゃんと表情がみえる!

『ブラックパンサー』で、マーベル社はさらに新しい手法を編み出した。

ブラックパンサーのマスクは

「ナノマシン」という技術で作られたことになっている。

この技術によって、一瞬でマスクをつけたり、顔を出したりすることが

可能になったのだ。

マスクを付けているが・・

ナノマシンのおかげで・・

顔が見えるようになった!

このアイディアにより、画面を切り替えることなく

いつでも好きなときに顔の出し入れができるようになっている。

ナノマシンは使い勝手が良かったようで、

その後に制作された映画では

アイアンマンやスパイダーマンにも同じ技術が応用されている。

マーベル社は様々な手法を駆使しながら、

マスクのメリットと素顔の良さの両方をいかそうと努力し続け、

大人気シリーズを育て上げたのだ。

マスクのまとめ

ここまでをまとめる。

マスクヒーローの特徴は以下のとおり。

・描きやすい。

・実写化しやすい。

・役者の影響が少ない。

・弱点は表情が見えないこと。(でも乗り越えられる。)

素顔のヒーローの特徴は、上記の逆になる。

・描きにくい。

・実写化しづらい。

・役者個人に振り回される。

そしてこれが、日本のマンガヒーローが

最近のマーベル映画のような大活躍をできない理由だ。

アメリカ文化

アメリカのヒーローは、なぜマスクをかぶっていることが多いのか?

はっきりした理由は分からないが、

アメリカの歴史・文化に関係がありそうだ。

アメリカに移民としてやってきた白人たちは、

自分の身は自分で守るしかなかった。

異なる民族・人種との軋轢もあった。

彼らは銃を手に取り、自警団を組織した。

自警団たちは復讐や処罰を恐れ

素性をかくすために覆面をかぶるようになった。

民間人が武装し、マスクをかぶって戦うというスタイルは、

アメリカ(の白人)の伝統なのだ。

アメコミヒーローがマスクをかぶっていることは、

同じルーツをもっていると思う。

スパイダーマン VS モンキー・D・ルフィ

ここまで来て、やっと最初の問題に戻る。

スパイダーマンとルフィ、どちらが強いのか?

この日米2大ヒーローの最大の違いは、マスクの有無だ。

もし尾田栄一郎氏が病気になってしまい、

弟子にルフィの絵を描かせ始めたらどうなるだろう?

微妙なタッチの違いにファンはすぐに気づく。

尾田氏以外の人にルフィを任せるわけにはいかない。

もし 『ONE PIECE』を実写映画化したらどうなるだろう?

簡単にテコリンの壁は越えられない。

非常に違和感のあるルフィが「海賊王に俺はなる!」と叫び、

観客をゲンナリさせているだろう。

もし奇跡的に実写化が成功したらどうなるだろう?

ルフィを演じた役者の影響を受けるようになる。

役者の意見や役者の起こす問題に気をつかわないといけなくなる。

一見、天真爛漫に見えるルフィだが、

実はたくさんの「悩み事」を抱えているのだ。

一方でスパイダーマンは、そんな悩みとは無縁だ。

描き手や役者といった個人の影響を受けず、

実写化されるたびに新たな命を吹き込まれ、

これからも大活躍を続けていくだろう。

ルフィは素顔。スパイダーマンはマスク。

これが2つ目の理由だ。

ルフィは、スパイダーマンに勝てない。

次回は

ここまでは日米のコミックヒーローを比較し、

アメリカのヒーローの方がビジネス的に強いと論じてきた。

では、日本のマンガヒーローは、

アメコミヒーローにどうやっても勝てないのだろうか?

そんなことはない!と私は思う。

次回は、アメコミの弱点、

日本のヒーローのあり方について考えてみたい。